○旭市宅地開発指導要綱

平成17年7月1日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、旭市における無秩序な宅地開発及び環境破壊並びに開発区域及びその周辺における災害及び公害等を防止し、健全な生活環境を形成するため、宅地開発等の指導に関し必要な事項を定めるとともにその履行を指導し、もって本市の均衡ある発展と市民生活の福祉増進を図ることを目的とする。

(1) 宅地開発等 主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。

(2) 事業者 宅地開発等の事業を施行する者をいう。

(3) 公共施設 道路、公園、緑地、上水道等給水施設、下水道、河川、水路、汚水処理施設、排水施設、消防施設及びその他の施設で公共の用に供するものをいう。

(4) 公益施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、通信施設及びその他の施設で市民生活の福祉増進に必要なものをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する宅地開発等(自己の居住の用に供するもの並びに農林水産業の生産及び集荷等の用に供するものを除く。以下同じ。)について適用する。

(1) 区域の面積が、1,000平方メートル以上の規模で行われる宅地開発等

(2) 集合住宅等(貸室、戸建貸家及び旅館等を含む。)の建築で、その計画戸数が10戸以上のもの

(3) 同一事業者が一定区域において行う一体と認められる宅地開発等でその合計面積又は合計計画戸数が前2号に該当することとなるもの

(整備基準)

第5条 事業者は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令を遵守するとともに、別表第2に定める整備基準により、公共施設及び公益施設を自らの責任において整備しなければならない。

2 前項の整備に要する費用は、事業者の負担とする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第1条の目的に掲げる基本理念に基づいた宅地開発等の計画を策定するとともに、本市の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、宅地開発等の計画を周辺住民に十分説明し、理解と協力が得られるよう努めなければならない。

3 事業者は、その責めに帰すべき事由による、事業区域周辺の排水若しくは利水又は土砂くずれ若しくは出水等による被害については、その補償の責めを負わなければならない。

4 事業者は、当該工事の施工に当たって、騒音、振動又は汚水等によって周辺住民の健康又は生活環境に被害を及ぼすことのないよう、適切な措置を講じなければならない。

5 事業者は当該工事の施工に当たっては、工事に伴う土砂及び資材等の搬出入に係る運搬経路、期間及び時間帯等並びに交通安全対策について、関係機関と協議し、必要な措置を講じなければならない。

6 事業者は、工事完了後も開発区域の空地の管理について、表土の飛砂、流出の防止、風致、衛生及び火災予防等に必要な措置を採らなければならない。また、販売に当たっては、譲受者に対してこのことを周知徹底しなければならない。

(行政指導の遵守)

第7条 事業者は、計画、設計及び施工等、宅地開発等の全過程において、この要綱を遵守し、市の指導に従って事業を施行しなければならない。

(検査及び立入調査)

第8条 市長は、必要に応じて、職員をして開発区域内に立ち入らせ、必要な調査又は検査をすることができる。

2 市長は、必要に応じて、事業者に対して報告又は資料の提出を求めることができる。

3 市長は、前2項の調査又は検査の結果、不備な箇所がある等特に必要と認めるときは、その箇所の整備を勧告することができる。

(協定の締結)

第9条 市長は、必要に応じて、宅地開発等の施行等について事業者と協定を締結することができる。

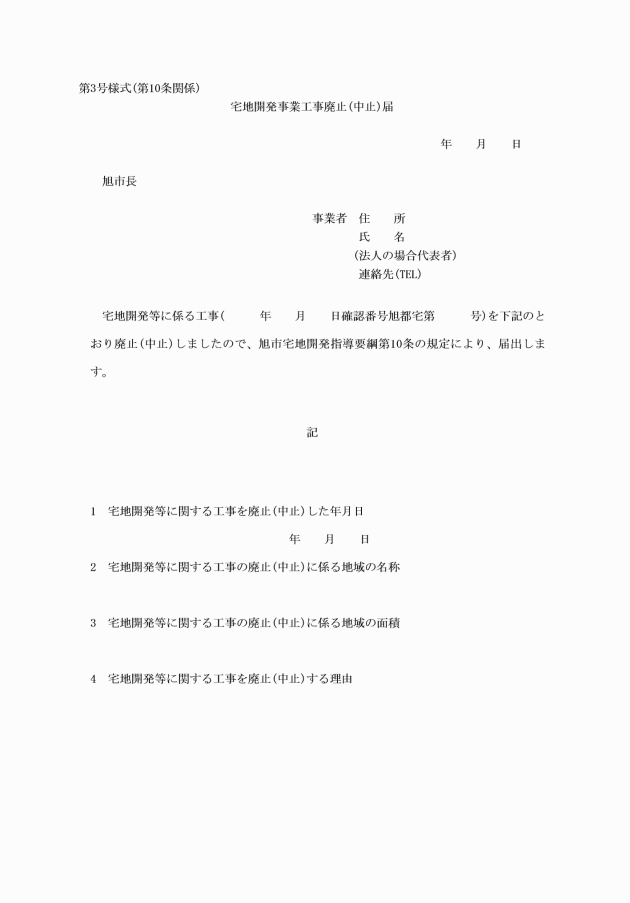

(工事の廃止中止)

第10条 事業者は、工事を廃止し、又は中止しようとするとき、すでに施工された工事によって生ずる災害及び公害等を防止し、その工事によって開発区域周辺の土地利用に支障をきたさないよう適切な措置を講ずるとともに、宅地開発事業工事廃止(中止)届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了届)

第11条 事業者は、宅地開発等に係る工事が完了したときは、速やかに宅地開発事業工事完了届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(関係課との細部協議)

第13条 事業者は、宅地開発等の計画、設計及び施行等について、関係課と細部協議をするものとする。

(旭市宅地開発事業等対等協議会)

第14条 市長は、この要綱に基づく指導等に疑義又は不都合を認めたときは、旭市宅地開発事業等対策協議会において協議するものとする。

(法に定める開発行為との関係)

第15条 法に定める開発行為の許可を受ける場合において、その整備基準は原則として法令の定めるところによるものとする。ただし、法令に定めのない事項については、千葉県宅地開発事業指導要綱及びこの要綱の整備基準によるものとする。

2 法第32条の規定による協議に当たっては、本要綱の規定による事前協議をするものとし、当該申請に当たってこの要綱の各様式は、法の規定に適合するものに変更するものとする。

(都市計画区域以外の区域における宅地開発事業との関係)

第16条 千葉県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)の規定により宅地開発事業について確認を受ける場合は、その整備基準は原則として前条第1項の規定を適用する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要と認める事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の旭市宅地開発指導要綱(平成7年旭市告示第102号)、海上町宅地開発事業指導要綱(平成3年海上町告示第16号)又は飯岡町宅地開発事業指導要綱(昭和62年飯岡町制定)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和4年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示の規定により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

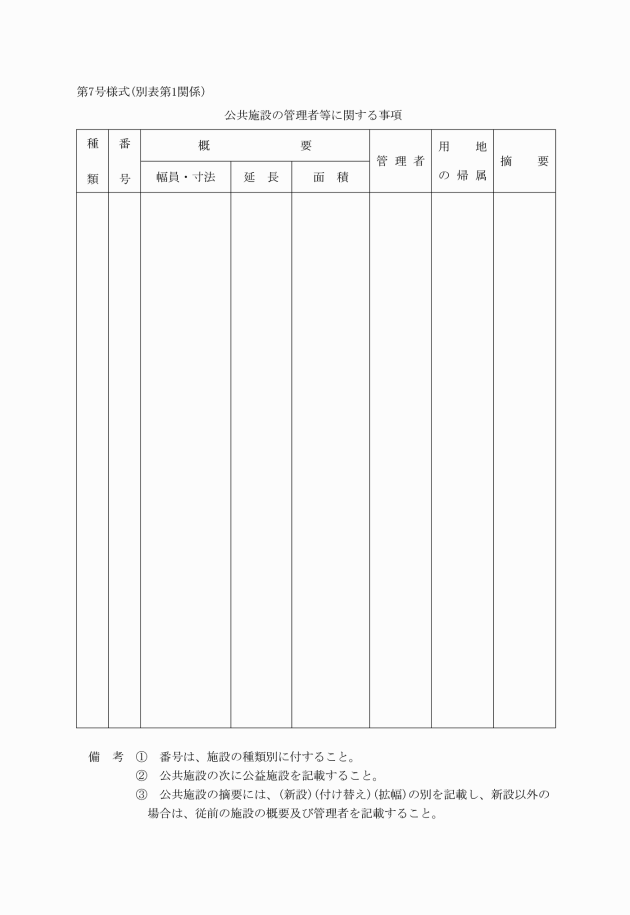

別表第1(第4条関係)

1 書類

書類名 | 内容 | 摘要 |

1 設計説明書 | 設計の方針、土地の現況及び土地利用計画等を記載する。 | |

2 公共施設の管理者等に関する事項 | 公共施設の種類別ごとに番号を付し、公共施設の次に公益施設を記載する。 | (自己用の場合は原則として不要) |

3 開発行為施行同意書 | 開発区域内の土地又は工作物の所有権者、仮登記権者及び抵当権者等の同意 | 様式任意 |

4 隣接地の境界確認書 | 隣接地の所有権者の境界確認 | 様式任意 |

5 公共施設管理者の同意書 | 当該宅地開発等に直接関係のある公共施設管理者(道路、水路等で財産権又は管理権を有する者)の同意 | ・土木工事許可又は占使用許可等が必要な場合は、当該許可書の写しを添付すること。 ・同意書は、同意内容を具体的に明示すること。 |

6 給水に関する書類 | 上水道施設設置事前協議の回答書 |

|

7 埋蔵文化財に関する書類 | 埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについての回答書 |

|

8 土地の登記事項証明書 | 開発区域に含まれる土地の登記事項証明書 |

|

9 消防水利に関する書類 | 旭市消防署消防長との協議回答書 |

|

10 その他必要な書類 | ||

2 図面(設計図には、設計者の記名押印をしなければならない。)

図面の種類 | 明示すべき事項 | 摘要 |

1 開発区域図 | 開発区域を明らかに表示するに必要な範囲内において字界及び土地の形状並びに道水路等公共施設 | 1/2,500以上 |

2 公図写し (千葉地方法務局八日市場支局) | 開発区域及びその隣接地の地番を表示し、区域の境界を明示しているもの | 縮尺、方位、取得年月日を記載すること。 |

3 実測図 | 境界標の種類等を表示し、各辺長を明記すること。 | 1/500又は1/600 |

4 現況図 | 開発区域及び周辺の土地の状況(土地の標高及び用途等)が分かるもの | 1/2,500以上 |

5 土地利用計画図 | 開発区域の境界、公共施設及び公益施設の位置及び形状並びに予定建築物の敷地の形状及び予定建築物の用途 | 1/1,000以上 土地利用の種別毎に色分けすること。 |

6 造成計画平面図 | 開発区域の境界、切土又は盛土をする部分、がけ又は擁壁の位置、道路の位置と幅員及び勾配、宅地の地盤高及び面積 | 1/1,000以上 切土又は盛土を色分けすること。 |

7 道路縦横断図 | 各路線毎の断面を示すもの、また横断図については幅員毎の標準断面図 | 縮尺任意 |

8 排水計画図 (流量計算書等算定資料を添付すること。) | 排水区域の区域界並びに施設の位置、種類、勾配、水の流れ方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 |

9 給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500以上 |

10 消防水利平面図 | 消防水利の種類・位置を表示したもの | 1/1,000以上 |

11 各種構造図 | 貯水槽、排水施設、給水施設、道路等の各構造を図示したもので、寸法材料等を記入したもの | 1/100以上 |

別表第2(第5条関係)

整備基準

公共施設等の区分 | 整備基準 |

1 道路 | (1) 開発区域内の道路の幅員(「有効幅員」をいう。以下同じ。)は、4メートル以上とする。 (2) 開発区域内に都市計画決定されている道路又は一般道路の新設若しくは改良計画のある場合は、その計画に支障を与えてはならない。 (3) 開発区域内の道路は、原則として区域外の車両の通行に支障のない幅員4メートル以上の道路に接続しなければならない。 (4) 開発区域内の袋状道路については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第1号によるものとする。 (5) 道路は、原則としてアスファルト舗装としなければならない。なお、その舗装構成は、路盤150ミリメートル以上、表層50ミリメートル以上とする。 (6) 道路が交差又は屈曲する場合は、その角地の隅切りをしなければならない。なお、隅切りは原則として両隅切りとし、その長さは建築基準法施行令第144条の4第1項第2号に定める基準による。 (7) 道路が、屈曲又は水路等に隣接する等交通の危険を伴う箇所には、防護柵等危険防止のための施設を設置するものとする。 |

2 雨水排水 | (1) 開発区域内の雨水排水施設は、放流先の排水能力等を勘案して、開発区域及び開発区域周辺に溢水等による被害を起こさない構造及び能力を有していなければならない。 (2) 流末排水路は、開発区域及び開発区域周辺の流出量を勘案し、必要に応じて開発区域外の排水可能地点まで整備しなければならない。 (3) 公共の用に供することとなる排水施設及びその用地は、原則として市に帰属する。また、当該施設の構造はU字溝にあっては内幅300ミリメートル以上の落蓋式U字溝(蓋付き、グレーチングを1割以上)とし、暗渠にあっては内径又は内幅300ミリメートル以上であること。 (4) 開発区域内の雨水量の算定式は、Q=1/360×C×I×Aを標準として算出する。この際、I=5270/(t+36)、t=7+L/60とする。(旭市下水道計画の降雨強度(7年確率)) |

3 汚水排水 | (1) 汚水を河川及び水路等に放流する場合は、汚水処理施設を設置しなければならない。また、公共下水道計画及び旭市農業集落排水事業計画等が定められている場合は、これに適合していなければならない。 (2) 汚水処理施設の水質基準は、原則として生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量を20ミリグラム/リットル以下とする。また、浄化槽を設置する場合は、合併処理浄化槽とする。 (3) 汚水処理施設は、事業者又は居住者の責任において維持管理し、処理水が水質基準を超えた場合は、速やかに施設を改善しなければならない。 |

4 上水道 | (1) 宅地開発を行う場合は、原則として旭市水道事業の給水を受けるものとし、給水を受けるに至るまでの施設等の計画を市長と協議の上、必要な施設を整備するものとする。 (2) 事業者が整備した水道施設は、原則として市に帰属するものとする。 |

5 消防施設 | (1) 消防法に基づく消防水利基準に従い消防水利施設を確保するものとし、施設等の計画については市長及び旭市消防署消防長と協議するものとする。 (2) 事業者が整備した消防水利施設は、原則として市に帰属するものとする。 |

6 駐車場 | (1) 集合住宅等にあっては、原則として開発区域内に、計画戸数分以上の駐車場を確保しなければならない。 (2) 事務所又は店舗にあっては、原則として開発区域内に事業の内容に応じて必要台数分以上の駐車場を確保しなければならない。 |

7 ゴミ集積所 | (1) ゴミ集積所は、その規模及び位置について市長と協議の上、必要に応じて収集作業に適し、かつ、環境衛生上適切な場所に設置するものとする。 (2) ゴミ集積所の維持管理は、事業者又は利用者が行うものとする。 |

8 防犯灯等 | (1) 防犯灯は、市長と協議の上設置するものとする。 (2) 防犯灯は、事業者又は居住者の責任において管理するものとする。 |

9 交通対策 | 道路交通の安全と円滑を確保するため、市長及び関係機関と協議の上道路照明・カーブミラー等の交通安全施設を設置するものとし、当該施設は原則として市に帰属するものとする。 |

10 電柱 | 電柱を設置する場合は、原則として道路敷地外にその用地を確保するものとする。 |

11 区画割の制限 | 宅地分譲を目的とした宅地開発における一区画当たりの面積は、原則として165平方メートル以上とする。 |