○県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則

平成13年12月21日

規則第140号

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則をここに公布する。

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則

岩手県公害防止条例施行規則(昭和47年岩手県規則第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(平成13年岩手県条例第71号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害物質)

第2条 条例第2条第4号ウの規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 塩素及び塩化水素

(3) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素

(4) 鉛及びその化合物

(5) 窒素酸化物

(健康有害物質)

第6条 条例第2条第9号アの規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 6価クロム化合物

(6) ひ素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1,2―ジクロロエタン

(14) 1,1―ジクロロエチレン

(15) 1,2―ジクロロエチレン

(16) 1,1,1―トリクロロエタン

(17) 1,1,2―トリクロロエタン

(18) 1,3―ジクロロプロペン

(19) チウラム

(20) シマジン

(21) チオベンカルブ

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ほう素及びその化合物

(25) ふっ素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) 塩化ビニルモノマー

(28) 1,4―ジオキサン

(一部改正〔平成14年規則25号・25年14号〕)

(水素イオン濃度等の項目)

第7条 条例第2条第9号イの規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 大腸菌数

(一部改正〔平成14年規則25号・令和6年34号〕)

2 条例第8条第2項第1号の規則で定める方法は、別表第6に掲げるとおりとする。

(1) ばい煙の排出の方法

(2) ばい煙発生施設並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の設置場所

(3) ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要

(4) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所

(5) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

(一部改正〔平成22年規則10号〕)

(氏名の変更等の届出)

第12条 条例第14条(条例第22条第1項、第28条の2及び第40条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、条例第9条第1項第1号又は第2号、第18条第1項第1号又は第2号、第24条第1号又は第2号及び第36条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては別に定める様式による氏名(名称、住所、所在地)変更届出書、施設の使用の廃止に係る場合にあっては別に定める様式によるばい煙発生施設(粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設)使用廃止届出書によってしなければならない。

(一部改正〔平成16年規則96号・22年10号・25年14号〕)

(一部改正〔平成22年規則10号・25年14号〕)

(1) 粉じん発生施設の配置図

(2) 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図

(3) 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(一部改正〔平成22年規則10号〕)

2 前項に規定する排水基準は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)により検定した場合における検出値によるものとする。

2 条例第24条第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 排出水の汚染状態及び量

(2) 用水及び排水の系統

(一部改正〔平成22年規則10号・25年14号〕)

(健康有害物質使用汚水等排出施設に係る構造基準等)

第20条の2 条例第29条の2第1項の規則で定める基準は、次条から第20条の6までに定めるとおりとする。

(追加〔平成25年規則14号〕)

(施設本体の床面及び周囲の構造等)

第20条の3 健康有害物質使用汚水等排出施設の本体(以下「施設本体」という。)が設置される床面及び周囲は、健康有害物質を含む水の地下への浸透及び当該健康有害物質使用汚水等排出施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設本体が設置される床の下の構造が床面からの健康有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあっては、この限りでない。

ア 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、健康有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆されていること。

イ 防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「防液堤等」という。)が設置されていること。

(2) 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(追加〔平成25年規則14号〕)

(配管等の構造等)

第20条の4 健康有害物質使用汚水等排出施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(健康有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)は、健康有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し、又は漏えい等があった場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(ア) 健康有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(イ) 健康有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(ウ) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

イ 健康有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。

(ア) トレンチの中に設置されていること。

(イ) (ア)のトレンチの底面及び側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、底面の表面は、健康有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆されていること。

(ア) 健康有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(イ) 健康有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(ウ) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

(追加〔平成25年規則14号〕)

(排水溝等の構造等)

第20条の5 健康有害物質使用汚水等排出施設に接続する排水溝、排水ます、排水ポンプ等の排水設備(健康有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)は、健康有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

ア 健康有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。

イ 健康有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

ウ 排水溝等の表面は、健康有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆されていること。

(2) 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(追加〔平成25年規則14号〕)

(使用の方法)

第20条の6 健康有害物質使用汚水等排出施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。

ア 健康有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の健康有害物質を含む水を扱う作業は、健康有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこと。

イ 健康有害物質を含む水の補給状況及び健康有害物質使用汚水等排出施設の設備の作動状況の確認その他の当該健康有害物質使用汚水等排出施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。

ウ 健康有害物質を含む水が漏えいした場合は、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした健康有害物質を含む水を回収した上で、再利用又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。

(2) 前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理に関する要領が明確に定められていること。

(追加〔平成25年規則14号〕)

2 条例第36条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 工場又は事業場の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 騒音発生施設の型式及び公称能力

(4) 騒音発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

(一部改正〔平成22年規則10号〕)

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第22条 条例第38条第1項の規定による届出は、条例第36条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあっては別に定める様式による騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書、条例第36条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては別に定める様式による騒音の防止の方法変更届出書によってしなければならない。

2 条例第36条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る騒音発生施設の種類ごとに前条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 条例第38条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は、条例第36条第1項、第37条第1項又は第38条第1項の規定による届出に係る騒音発生施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音発生施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。

(一部改正〔平成22年規則10号〕)

(廃棄物の焼却の禁止の例外)

第25条 条例第52条第1項ただし書の規則で定める基準は、別表第13に掲げるとおりとする。

2 条例第52条第1項ただし書の規則で定める焼却は、別表第14に掲げるとおりとする。

3 条例第52条第1項第1号の規則で定める廃棄物焼却炉は、別表第15に掲げる小規模の廃棄物焼却炉とする。

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

第26条から第30条まで 削除

(削除〔平成16年規則96号〕)

(健康有害物質を取り扱う施設)

第31条 条例第67条の規則で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の4第1項の規定により許可を受けている者が設置している当該許可に係る廃棄物の積替え若しくは保管の場所又は同条第6項の規定により許可を受けている者が設置している当該許可に係る廃棄物の保管の場所とする。

(一部改正〔平成14年規則25号・15年112号〕)

(健康有害物質の使用状況等の調査等)

第32条 条例第67条の規定による調査及びその結果の記録は、次に定めるところによる。

(1) 調査は、年1回以上行うこと。

(2) 調査の結果は、別に定める様式による健康有害物質使用状況等調査表により記録し、その記録を3年間保存すること。

(一部改正〔平成14年規則25号・22年10号〕)

(土壌又は地下水の汚染状態の測定等)

第33条 条例第68条の規定による土壌の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次に定めるところによる。

(3) 前2号の測定は、健康有害物質取扱者が取り扱う健康有害物質ごとに、当該物質による土壌の汚染状態を的確に把握できると認められる場所において行うこと。

(4) 測定は、年1回以上行うこと。

(5) 測定の結果は、別に定める様式による土壌測定記録表により記録し、その結果を3年間保存すること。

2 条例第68条の規定による地下水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次に定めるところによる。

(2) 測定は、健康有害物質取扱者が取り扱う健康有害物質ごとに、地下水の流動状況等を勘案して、当該物質による地下水の水質汚濁の状況を的確に把握できると認められる場所において行うこと。

(3) 第1号の測定は、年1回以上行うこと。

(4) 測定の結果は、別に定める様式による地下水測定記録表により記録し、その結果を3年間保存すること。

(一部改正〔平成14年規則25号・16年96号・22年10号・31年2号・令和元年6号〕)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

(追加〔平成14年規則25号〕、一部改正〔平成16年規則96号〕)

(公表)

第35条の2 条例第73条第2項の規定に基づく公表は、次の事項について行うものとする。

(1) 勧告に従わない者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に従わない者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容

(追加〔平成16年規則96号〕)

(措置命令)

第36条 条例第74条第1項の規定に基づく命令のうち地下水の水質の浄化に係るものについては、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の3及び第9条の4の規定の例による。

2 条例第74条第1項の規定に基づく命令のうち土壌の浄化に係るものについては、土壌汚染の原因となる健康有害物質若しくは健康有害物質を含む液体の地下への浸透があった健康有害物質取扱施設の設置者又は健康有害物質取扱施設の設置者であった者及び当該浸透があったことにより土壌の汚染の状況等を勘案してその土壌の浄化のための措置が必要と認められる土壌の範囲を定めて行うものとする。

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

(自動車等の駐車時の原動機の停止を要しない場合)

第37条 条例第78条の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第20条第3項に規定する自動車の運転者室及び客室における冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合

(2) 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するために自動車を停止する場合

(3) 岩手県道路交通法施行細則(昭和35年岩手県公安委員会規則第10号)第5条第1項第1号又は第2号ア若しくはイに掲げる車両に該当する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車時に原動機を停止することができないやむを得ない事情があると認められる場合

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

(駐車場等)

第38条 条例第79条の規則で定める規模は、自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルであることとする。

2 条例第79条第3号の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場

(2) 店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は従業員のために設置される駐車施設

(3) 特定の者の自動車の保管のために設置される駐車施設

(4) 客待ち又は貨物の積卸しのために設置される駐車施設

(一部改正〔平成14年規則25号・令和2年56号〕)

(二酸化炭素排出事業者)

第39条 条例第82条第1項の規則で定める者は、県内に工場又は事業場を設置している者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第19条第1項に規定する連鎖化事業(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)を含む。)のうち、その県内に設置している全ての工場及び事業場(連鎖化事業者にあっては、当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者(同項に規定する加盟者をいう。)が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場及び事業場を含む。)におけるエネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量をエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条に規定する方法により原油の数量に換算したものが1,500キロリットル以上である者とする。

2 条例第82条第1項の規則で定める台数は、40台とする。

(一部改正〔平成14年規則25号・18年113号・22年10号・令和6年2号〕)

(地球温暖化対策計画の作成等)

第40条 条例第82条第1項の規定による地球温暖化対策計画の作成及び提出は、次に定めるところによる。

(1) 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項を含むものとする。

ア 二酸化炭素の排出の状況

イ 二酸化炭素の排出の抑制のための措置

ウ その他の地球温暖化の対策に関する事項

(2) 地球温暖化対策計画の作成は、二酸化炭素排出事業者に該当することとなる年度の翌年度の4月1日から3年間を計画期間として、3年ごとに作成するものとする。

(3) 地球温暖化対策計画は、前号に規定する計画期間の初年度の6月末日までに、別に定める様式による地球温暖化対策(変更)計画書により提出しなければならない。

2 条例第82条第2項の規定による変更後の地球温暖化対策計画の提出は、地球温暖化対策(変更)計画書によらなければならない。

(一部改正〔平成14年規則25号・22年10号〕)

(実施状況の届出)

第41条 条例第83条の規定による届出は、年度ごとの実施状況をとりまとめ、次年度の6月末日までに、別に定める様式による地球温暖化対策実施状況届出書により届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年規則25号・22年10号〕)

(測定等)

第42条 条例第89条第1項の規定による測定及びその結果の記録は、次に定めるところによる。

(1) いおう酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上のばい煙発生施設について別表第5の備考に掲げるいおう酸化物に係るばい煙量の測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

(2) ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第7の備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年2回以上)行うこと。

(3) 前2号の測定の結果は、別に定める様式によるばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。ただし、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合にあっては、当該証明書の記載をもって、ばい煙量等測定記録表の記録に代えることができる。

(4) 汚水等特定事業場の排出水の汚染状態の測定は、当該汚水等特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、別に定める様式による汚水等排出施設設置(使用、変更)届出書中の排出水の汚染状態及び量の事項として届け出たものについては年1回以上、その他のものについては必要に応じて行うこと。

(5) 前号の測定は、排水基準に係る検定方法により行うこと。

(6) 第4号の測定のための試料は、測定しようとする排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。

(7) 第4号の測定の結果は、別に定める様式による水質測定記録表により記録すること。ただし、計量法第107条の登録を受けた者から当該測定に係る採水者、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)にあっては、当該証明書の記載をもって、水質測定記録表の記録に代えることができる。

(8) 前号の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに3年間保存すること。

(一部改正〔平成14年規則25号・22年10号・25年14号〕)

(2) 健康有害物質使用汚水等排出施設の使用の方法に関する点検は、第20条の6第2号に規定する管理に関する要領からの逸脱の有無及びこれに伴う健康有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無について、年1回以上行うこと。

(3) 前2号の点検により、健康有害物質使用汚水等排出施設に係る異常又は健康有害物質を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が認められた場合は、直ちに補修その他の必要な措置を講ずること。

ア 点検を行った健康有害物質使用汚水等排出施設

イ 点検年月日

ウ 点検の方法及び結果

エ 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名

オ 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じた場合は、その内容

ア 異常等が確認された健康有害物質使用汚水等排出施設

イ 異常等を確認した年月日

ウ 異常等の内容

エ 異常等を確認した者の氏名

オ 補修その他の必要な措置を講じた場合は、その内容

(追加〔平成25年規則14号〕)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

(環境保全監督者選任等の届出)

第44条 条例第90条第2項の規定による届出は、別に定める様式による環境保全監督者選任(解任)届出書によってしなければならない。

(一部改正〔平成14年規則25号・22年10号〕)

(一部改正〔平成14年規則25号・令和4年16号〕)

附則

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

(追加〔平成14年規則25号〕)

(追加〔平成14年規則25号〕)

附則(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日規則第112号)抄

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月17日規則第96号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する届出書について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日規則第98号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。

3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成18年5月31日規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(平成13年岩手県条例第71号)第82条第1項に規定する者(以下「二酸化炭素排出事業者」という。)についてのこの規則による改正後の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則第40条第1項第3号の規定の適用については、平成18年度においては、同号中「計画期間の初年度の6月末までに」とあるのは、「平成18年9月末までに」とする。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則第40条第1項第3号の規定により地球温暖化対策計画を提出している二酸化炭素排出事業者が、この規則の施行の日以後に行う当該計画に係る変更後の地球温暖化対策計画の提出及び当該計画に基づく地球温暖化の対策の実施状況の届出については、この規則による改正後の様式第14号及び様式第15号にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成19年3月30日規則第46号)抄

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(平成13年岩手県条例第71号)第82条第1項に規定する者についてのこの規則による改正後の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第40条第1項第3号及び第41条の規定の適用については、平成22年度においては、同号中「前号に規定する計画期間の初年度の6月末日」とあり、及び第41条中「次年度の6月末日」とあるのは、「平成22年11月末日」とする。

3 改正後の規則に規定する別に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出し、又は交付する届出書等又は受理書について適用し、同日前に提出し、又は交付した届出書等又は受理書については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成27年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年11月27日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年2月24日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月22日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年6月28日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和2年9月11日規則第56号)

この規則は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)の施行の日から施行する。

附則(令和2年12月25日規則第74号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日規則第16号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる届出について適用し、同日前に行われた届出については、なお従前の例による。

附則(令和6年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和7年4月1日から施行する。

別表目次

(一部改正〔平成14年規則25号・16年96号・25年14号〕)

別表第1 ばい煙発生施設

別表第2 粉じん発生施設

別表第3 汚水等排出施設

別表第4 騒音発生施設

別表第5 いおう酸化物の排出基準

別表第6 排出口の高さの補正方法

別表第7 ばいじんの排出基準

別表第8 粉じん発生施設に係る構造並びに使用及び管理に関する基準

別表第9 健康有害物質による排出水の汚染状態に係る排水基準

別表第10 その他の排出水の汚染状態に係る排水基準

別表第11 商業宣伝を目的とする拡声機の使用基準

別表第12 夜間の静穏を保持すべき営業

別表第13 小規模の廃棄物焼却炉に係る基準

別表第14 廃棄物の焼却

別表第15 小規模の廃棄物焼却炉

別表第16 土壌の基準値及び測定方法

別表第17 地下水の基準値及び測定方法

別表第18 健康有害物質使用汚水等排出施設に係る点検に関する基準

別表第1(第3条、第14条、第43条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

ばい煙発生施設

番号 | 施設名 | 規模 |

1 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が1.5平方メートル以上2平方メートル未満であるか、又は焼却能力が1時間当たり150キログラム以上(廃油焼却炉にあっては1時間当たり50キログラム以上)200キログラム未満であること。 |

2 | オガライトの製造の用に供する乾燥炉 | 火格子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上50リットル未満であること。 |

別表第2(第4条、第17条、第43条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

粉じん発生施設

番号 | 施設名 | 規模 |

1 | 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)、土石、チップ又は木くずの堆積場 | 面積が鉱物又は土石にあっては500平方メートル以上1,000平方メートル未満、チップ又は木くずにあっては500平方メートル以上であること。 |

2 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上75キロワット未満であること。 |

3 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満であること。 |

4 | 動力打綿機及び動力混打綿機 | すべてのもの |

5 | 木材、木製品の製造の用に供する切断施設、研削施設、研摩施設及び粉砕施設(家具製造の用に供するものを除く。) | 原動機の定格出力が切断施設、研削施設又は研摩施設にあっては2.25キロワット以上、粉砕施設にあっては7.5キロワット以上であること。 |

別表第3(第5条、第20条、第43条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

汚水等排出施設

施設名 |

湿式集じん施設又は廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1各号に掲げる業に用いるものを除く。) |

別表第4(第8条、第43条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

騒音発生施設

番号 | 施設名 | 規模 |

1 | 金属加工用の旋盤 (ベルト駆動式のものであること。) | すべてのもの |

2 | 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満であること。 |

3 | コンクリート製品製造用のコンクリートプラント | 気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル未満であること。 |

4 | 木材加工機械 (1) チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット未満であること。 |

(2) 製材用帯のこ盤及び丸のこ盤 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満であること。 | |

(3) 木工用の帯のこ盤及び丸のこ盤 | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上2.25キロワット未満であること。 | |

(4) かんな盤 | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上2.25キロワット未満であること。 | |

5 | 冷凍機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること。 |

6 | 冷却塔 | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上であること。 |

7 | バーナー | 燃料の消費能力が1時間当たり50リットル以上であること。 |

別表第5(第9条、第42条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

いおう酸化物の排出基準

次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 (この式においてq、K及びHeはそれぞれ次の値を表すものとする。 q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時) K 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第3条第1項の規定に基づき定められた排出基準のうち岩手県の地域について定められたKの値 He 別表第6に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)) 備考 いおう酸化物の量は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表第1の備考に掲げる測定法により測定して算定するものとする。 |

別表第6(第9条関係)

排出口の高さの補正方法

排出口の高さの補正は、次の式により算出されたものとする。 He=Ho+0.65(Hm+Ht)

(これらの式においてはHe、Ho、Q、V及びTはそれぞれ次の値を表すものとする。 He 補正された排出口の高さ(単位 メートル) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒) V 排出ガス排出速度(単位 メートル毎秒) T 排出ガス温度(単位 絶対温度)) |

別表第7(第10条、第42条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号・令和元年6号〕)

ばいじんの排出基準

番号 | 施設名 | 排出基準(g/Nm3) |

1 | 別表第1の1の項に掲げる施設 | 0.15 |

2 | 別表第1の2の項に掲げる施設 | 0.2 |

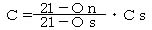

備考 1 g/Nm3とは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれるばいじんの量(グラム)をいう。 2 この表の右欄に掲げるばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とする。

(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 C ばいじんの量(単位 グラム) On 別表第1の1の項に掲げる施設にあっては12、別表第1の2の項に掲げる施設にあっては16とする。 Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては20パーセントとする。(単位 百分率) Cs 日本産業規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)) 3 この表のばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のため火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 4 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。 | ||

別表第8(第16条関係)

粉じん発生施設に係る構造並びに使用及び管理に関する基準

番号 | 施設名 | 構造並びに使用及び管理に関する基準 |

1 | 別表第2の1の項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石、チップ又は木くずをたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 散水設備によって散水が行われていること。 3 防じんカバーで覆われていること。 4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |

2 | 別表第2の2及び3の項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 フード及び集じん機が設置されていること。 3 散水設備によって散水が行われていること。 4 防じんカバーで覆われていること。 5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |

3 | 別表第2の4の項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 フード及び集じん機が設置されていること。 3 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |

4 | 別表第2の5の項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 フード及び集じん機が設置されていること。 3 防じんカバーで覆われていること。 4 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |

別表第9(第18条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号・25年14号・27年2号・95号・令和6年34号〕)

健康有害物質による排出水の汚染状態に係る排水基準

番号 | 健康有害物質の種類 | 許容限度 |

1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム |

2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム |

3 | 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき1ミリグラム |

4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム |

5 | 6価クロム化合物 | 1リットルにつき6価クロム0.2ミリグラム |

6 | ひ素及びその化合物 | 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム |

7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム |

8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |

9 | ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム |

10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |

11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |

12 | ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム |

13 | 四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム |

14 | 1,2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム |

15 | 1,1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム |

16 | シス―1,2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム |

17 | 1,1,1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム |

18 | 1,1,2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム |

19 | 1,3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム |

20 | チウラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム |

21 | シマジン | 1リットルにつき0.03ミリグラム |

22 | チオベンカルブ | 1リットルにつき0.2ミリグラム |

23 | ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |

24 | セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム |

25 | ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム 海域に排出されるもの1リットルにつきほう素230ミリグラム |

26 | ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素8ミリグラム 海域に排出されるもの1リットルにつきふっ素15ミリグラム |

27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |

28 | 1,4―ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム |

備考 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 | ||

別表第10(第18条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号・25年14号・令和6年34号〕)

その他の排出水の汚染状態に係る排水基準

番号 | 項目 | 許容限度 |

1 | 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |

2 | 生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) |

3 | 化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) |

4 | 浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 200(日間平均150) |

5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | 5 |

6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) | 30 |

7 | フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 5 |

8 | 銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 3 |

9 | 亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 2 |

10 | 溶解性鉄含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 10 |

11 | 溶解性マンガン含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 10 |

12 | クロム含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 2 |

13 | 大腸菌数(単位 1ミリリットルにつきコロニー形成単位) | 日間平均800 |

備考 1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、いおう鉱業(いおうと共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 | ||

別表第11(第23条関係)

商業宣伝を目的とする拡声機の使用基準

1 店頭又は街頭に設置して使用する場合

(1) 拡声機の使用時間は、午前8時から午後7時までの間とすること。

(2) 拡声機の1回の連続放送時間は1時間を超えないものとし、かつ、放送時間1時間につき連続15分以上の休止時間を置くこと。

(3) 拡声機の設置場所は、地上10メートル以下とすること。

(4) 2以上の拡声機を同時に使用する場合の間隔は、50メートル以上とすること。

(5) 地上5メートル以上の位置で使用するときは拡声機の中心の延長が道路又は広場に落ちるようにし、その位置は拡声機の直下から10メートル以内であること。

(6) 幅員8メートル未満の道路においては、拡声機を設置しないこと。

(7) 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準を定める件(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条ただし書に規定する施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内においては、使用しないこと。

(8) 放送音量の基準は、音源直下の地点から10メートルの距離における地上1.2メートルの高さで70デシベル以下とすること。

2 自動車に設置して使用する場合

(1) 拡声機の使用時間は、午前8時から午後7時までの間とすること。

(2) 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準を定める件第1条ただし書に規定する施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内においては、使用しないこと。

(3) 放送音量の基準は、音源直下の地点から10メートルの距離における地上1.2メートルの高さで70デシベル以下とすること。

(4) 1地点における1回の連続放送時間は、10分(幅員6メートル未満の道路上では5分)を超えないこと。

3 航空機に設置して使用する場合

(1) 拡声機の使用時間は、午前9時から午後5時までの間とすること。

(2) 同一地域の上空での旋回は、2回までとすること。

(3) 放送音量の基準は、地上において65デシベル以下とすること。

別表第12(第24条関係)

(一部改正〔平成16年規則4号〕)

夜間の静穏を保持すべき営業

1 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業

2 ボーリング場営業

別表第13(第25条関係)

小規模の廃棄物焼却炉に係る基準

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7に規定する構造を有すること。 2 環境大臣の定める焼却の方法(平成9年厚生省告示第178号)に規定する焼却の方法により焼却すること。 3 煙突の先端から排出される排出ガスに含まれるダイオキシン類の量が5ng―TEQ/Nm3以下であること。 備考 1 ng―TEQ/Nm3とは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれるダイオキシン類の量(単位ナノグラム。ただし、備考2に規定する方法により測定されるダイオキシン類の量を2,3,7,8―四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に第3号の規定により換算した量)をいう。 2 測定方法は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1号に定める方法によるものとする。 3 2,3,7,8―四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条に定めるところによるものとする。 |

別表第14(第25条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

廃棄物の焼却

1 法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 2 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革を除く。以下同じ。)の焼却 3 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 4 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 5 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 6 学校教育又は社会教育活動を行うために必要な廃棄物の焼却 7 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な廃棄物の焼却 |

別表第15(第25条関係)

(一部改正〔平成14年規則25号〕)

小規模の廃棄物焼却炉

ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第10条第1項に規定する大気基準適用施設であるもの又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設であるもの |

別表第16(第33条、第35条関係)

(追加〔平成14年規則25号〕、一部改正〔平成16年規則96号・25年14号・27年2号・29年3号・31年2号・令和元年4号・6号・2年74号〕)

土壌の基準値及び測定方法

番号 | 健康有害物質の種類 | 基準値 | 測定方法 |

1 | カドミウム及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム | 日本産業規格K0102の55・2、55・3又は55・4に定める方法 |

2 | シアン化合物 | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)付表1に掲げる方法 |

3 | 有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法付表2に掲げる方法) |

4 | 鉛及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |

5 | 6価クロム化合物 | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム | 日本産業規格K0102の65・2(日本産業規格K0102の65・2・7を除く。)に定める方法(ただし、日本産業規格K0102の65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |

6 | ひ素及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0102の61に定める方法 |

7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表2に掲げる方法 |

8 | アルキル水銀化合物 | 検液中に検出されないこと。 | 水質汚濁に係る環境基準について付表3及び環境大臣が定める排水基準に係る検定方法付表3に掲げる方法 |

9 | ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 | 水質汚濁に係る環境基準について付表4に掲げる方法 |

10 | トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

11 | テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

12 | ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |

13 | 四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

14 | 1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |

15 | 1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |

16 | 1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム | シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |

17 | 1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

18 | 1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

19 | 1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |

20 | チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表5に掲げる方法 |

21 | シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表6の第1又は第2に掲げる方法 |

22 | チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表6の第1又は第2に掲げる方法 |

23 | ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |

24 | セレン及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0102の67・2、67・3又は67・4に定める方法 |

25 | ほう素及びその化合物 | 検液1リットルにつき1ミリグラム | 日本産業規格K0102の47・1、47・3又は47・4に定める方法 |

26 | ふっ素及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム | 日本産業規格K0102の34・1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34・1・1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び水質汚濁に係る環境基準について付表7に掲げる方法 |

27 | 塩化ビニルモノマー | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |

28 | 1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表8に掲げる方法 |

備考

1 検液中濃度は付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

2 カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、6価クロム化合物、ひ素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物の検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1リットルにつき0.003ミリグラム、0.01ミリグラム、0.05ミリグラム、0.01ミリグラム、0.0005ミリグラム、0.01ミリグラム、1ミリグラム及び0.8ミリグラムを超えていない場合には、それぞれ検液1リットルにつき0.009ミリグラム、0.03ミリグラム、0.15ミリグラム、0.03ミリグラム、0.0015ミリグラム、0.03ミリグラム、3ミリグラム及び2.4ミリグラムとする。

3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4 有機りん化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

5 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

付表

検液は、次の方法により作成するものとする。

1 カドミウム及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、6価クロム化合物、ひ素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル並びにセレン及びその化合物については、次の方法による。

(1) 採取した土壌の取扱い

採取した土壌はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。

(2) 試料の作成

採取した土壌を30度を超えない温度で風乾し、中小れき、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した(注1)後、非金属製の2ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。

(3) 試料液の調製

試料(単位グラム)と溶媒(水(日本産業規格K0557に規定するA3又はA4のものをいう。以下この表において同じ。))(単位ミリリットル)とを重量体積比10パーセントの割合で混合し、かつ、その混合液が500ミリリットル以上となるようにする。

(4) 溶出

調製した試料液を常温(おおむね20度)常圧(おおむね1気圧)で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約200回に、振とう幅を4センチメートル以上5センチメートル以下に調整したもの)を用いて、6時間連続して水平に振とうする。振とう容器は、溶媒の体積の2倍程度の容積を持つものを用いる。

(5) 検液の作成

(1)から(4)までの操作を行って得られた試料液を10分から30分程度静置後、3,000重力加速度で20分間遠心分離した後の上澄み液を孔径0.45マイクロメートルで直径90ミリメートルのメンブランフィルターで全量ろ過して(注2)ろ液を取り、定量に必要な量を正確に計り取って、これを検液とする。

(注1) 土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこと。

(注2) ろ過時間が30分以内の場合にはろ紙の交換は行わず、30分を超える場合にはおおむね30分ごとにろ紙を交換すること。

2 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、ベンゼン、塩化ビニルモノマー及び1,4―ジオキサンについては、次の方法による。

(1) 採取した土壌の取扱い

これらの物質は揮発性が高いので、採取した土壌は密封できるガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に空げきが残らないように収める。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、温度4度以下の冷暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。ただし、1,3―ジクロロプロペンに係る土壌にあっては、凍結保存するものとする。

(2) 試料の作成

採取した土壌からおおむね粒径5ミリメートルを超える中小れき、木片等を除く。

(3) 試料液の調製

あらかじめかくはん子を入れたねじ口付三角フラスコに試料(単位グラム)と溶媒(水)(単位ミリリットル)とを重量体積比10パーセントの割合となるようにとり(注1)(注2)、速やかに密栓する。このとき、混合液が500ミリリットル以上となるようにし、かつ、混合液に対するねじ口付三角フラスコのヘッドスペースができるだけ少なくなるようにする。

(4) 溶出

調製した試料液を常温(おおむね20度)常圧(おおむね1気圧)に保ちマグネチックスターラーで4時間連続してかくはんする(注3)。

(5) 検液の作成

(1)から(4)までの操作を行って得られた試料液を10分から30分程度静置後、上澄み液を共栓付試験管に分取し、定量に必要な量を正確に計り取って、これを検液とする(注4)。

(注1)使用するねじ口付三角フラスコに使用するかくはん子を入れ質量を測定する。これに水を満たして密栓し、その質量を測定する。前後の質量の差からねじ口付三角フラスコの空げき容量(単位ミリリットル)を求める。一度空げき容量を測定しておけば、同一容器及び同一かくはん子を用いることとすれば毎回測定する必要はなく、2回目以降はその空げき容量を用いてよい。

(注2)試料1グラム当たりの体積(単位ミリリットル)を測定し、(注1)により求めた空げき容量からヘッドスペースを残さないように加える水の量を調整してもよい。

(注3)試料と水が均一に混じってかくはんされるようマグネチックスターラーを調整すること。また、試料液が発熱しないようにすること。

(注4)上澄み液の分取後測定までの操作中、測定の対象とする物質が損失しないように注意すること。

3 有機りん化合物、チウラム、シマジン及びチオベンカルブについては、次の方法による。

(1) 採取した土壌の取扱い

採取した土壌はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、凍結保存し、できるだけ速やかに試験を行う。

(2) 試料の作成

採取した土壌を30度を超えない温度で風乾し、中小れき、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した(注1)後、非金属製の2ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。

(3) 試料液の調製

試料(単位グラム)と溶媒(水)(単位ミリリットル)とを重量体積比10パーセントの割合で混合し、かつ、その混合液が1,000ミリリットル以上となるようにする。

(4) 溶出

調製した試料液を常温(おおむね20度)常圧(おおむね1気圧)で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約200回に、振とう幅を4センチメートル以上5センチメートル以下に調整したもの)を用いて、6時間連続して水平に振とうする。振とう容器は、溶媒の体積の2倍程度の容積を持つものを用いる。

(5) 検液の作成

(1)から(4)までの操作を行って得られた試料液を10分から30分程度静置後、3,000重力加速度で20分間遠心分離した後の上澄み液を孔径0.45マイクロメートルで直径90ミリメートルのメンブランフィルターで全量ろ過して(注2)ろ液を取り、定量に必要な量を正確に計り取って、これを検液とする。

(注1) 土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこと。

(注2) ろ過時間が30分以内の場合にはろ紙の交換は行わず、30分を超える場合にはおおむね30分ごとにろ紙を交換すること。

4 ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物については、次の方法による。

(1) 採取した土壌の取扱い

採取した土壌はポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器に収める。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。

(2) 試料の作成

採取した土壌を30度を超えない温度で風乾し、中小れき、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した(注1)後、非金属製の2ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。

(3) 試料液の調製

試料(単位グラム)と溶媒(水)(単位ミリリットル)とを重量体積比10パーセントの割合で混合し、かつ、その混合液が500ミリリットル以上となるようにする。

(4) 溶出

調製した試料液を常温(おおむね20度)常圧(おおむね1気圧)で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約200回に、振とう幅を4センチメートル以上5センチメートル以下に調整したもの)を用いて、6時間連続して水平に振とうする。振とう容器は、ポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器で溶媒の体積の2倍程度の容積を持つものを用いる。

(5) 検液の作成

(1)から(4)までの操作を行って得られた試料液を10分から30分程度静置後、3,000重力加速度で20分間遠心分離した後の上澄み液を孔径0.45マイクロメートルで直径90ミリメートルのメンブランフィルターで全量ろ過して(注2)ろ液を取り、定量に必要な量を正確に計り取って、これを検液とする。

(注1) 土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこと。

(注2) ろ過時間が30分以内の場合にはろ紙の交換は行わず、30分を超える場合にはおおむね30分ごとにろ紙を交換すること。

別表第17(第33条、第35条関係)

(追加〔平成14年規則25号〕、一部改正〔平成16年規則96号・25年14号・27年2号・29年3号・令和元年4号・6号・4年16号〕)

地下水の基準値及び測定方法

番号 | 健康有害物質の種類 | 基準値 | 測定方法 |

1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム | 日本産業規格K0102の55・2、55・3又は55・4に定める方法 |

2 | シアン化合物 | 検出されないこと。 | 日本産業規格K0102の38・1・2(日本産業規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38・2に定める方法、日本産業規格K0102の38・1・2及び38・3に定める方法、日本産業規格K0102の38・1・2及び38・5に定める方法又は水質汚濁に係る環境基準について付表1に掲げる方法 |

3 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.01ミリグラム | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |

4 | 6価クロム化合物 | 1リットルにつき6価クロム0.02ミリグラム | 日本産業規格K0102の65・2(日本産業規格K0102の65・2・2及び65・2・7を除く。)に定める方法。ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定める方法 1 日本産業規格K0102の65・2・1に定める方法による場合 原則として光路長50ミリメートルの吸収セルを用いること。 2 日本産業規格K0102の65・2・3、65・2・4又は65・2・5に定める方法による場合(日本産業規格K0102の65・の備考11のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分(1リットルにつき0.02ミリグラム)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70パーセント以上120パーセント以下であることを確認すること。 3 日本産業規格K0102の65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合 2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。 |

5 | ひ素及びその化合物 | 1リットルにつきひ素0.01ミリグラム | 日本産業規格K0102の61・2、61・3又は61・4に定める方法 |

6 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表2に掲げる方法 |

7 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | 水質汚濁に係る環境基準について付表3に掲げる方法 |

8 | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 | 水質汚濁に係る環境基準について付表4に掲げる方法 |

9 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

10 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

11 | ジクロロメタン | 1リットルにつき0.02ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |

12 | 四塩化炭素 | 1リットルにつき0.002ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

13 | 1,2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.004ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |

14 | 1,1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |

15 | 1,2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.04ミリグラム | シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |

16 | 1,1,1―トリクロロエタン | 1リットルにつき1ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

17 | 1,1,2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.006ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |

18 | 1,3―ジクロロブロペン | 1リットルにつき0.002ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |

19 | チウラム | 1リットルにつき0.006ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表5に掲げる方法 |

20 | シマジン | 1リットルにつき0.003ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表6の第1又は第2に掲げる方法 |

21 | チオベンカルブ | 1リットルにつき0.02ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表6の第1又は第2に掲げる方法 |

22 | ベンゼン | 1リットルにつき0.01ミリグラム | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |

23 | セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.01ミリグラム | 日本産業規格K0102の67・2、67・3又は67・4に定める方法 |

24 | ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素1ミリグラム | 日本産業規格K0102の47・1、47・3又は47・4に定める方法 |

25 | ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム | 日本産業規格K0102の34・1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34・1・1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び水質汚濁に係る環境基準について付表7に掲げる方 |

26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム | 亜硝酸化合物にあっては日本産業規格K0102の43・1に定める方法により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を測定する方法、硝酸化合物にあっては日本産業規格K0102の43・2・1、43・2・3、43・2・5又は43・2・6に定める方法により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を測定する方法 |

27 | 塩化ビニルモノマー | 1リットルにつき0.002ミリグラム | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について付表に掲げる方法 |

28 | 1,4―ジオキサン | 1リットルにつき0.05ミリグラム | 水質汚濁に係る環境基準について付表8に掲げる方法 |

備考 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 | |||

別表第18(第42条の2関係)

(追加〔平成25年規則14号〕)

健康有害物質使用汚水等排出施設に係る点検に関する基準

健康有害物質使用汚水等排出施設の構造又は当該施設の設備 | 点検を行う事項 | 点検の回数 |

1 施設本体が設置される床面及び周囲(第20条の3ただし書に規定する場合を除く。) | 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 1年に1回以上 |

防液堤等のひび割れその他の異常の有無 | 1年に1回以上 | |

2 施設本体が設置される床面及び周囲(第20条の3ただし書に規定する場合に限る。) | 床の下への健康有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1月に1回以上 |

3 施設本体 | 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無 | 1年に1回以上 |

施設本体からの健康有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1年に1回以上 | |

4 配管等(地上に設置されている場合に限る。) | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 | 1年に1回以上 |

配管等からの健康有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1年に1回以上 | |

5 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。) | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 | 1年に1回以上 |

配管等からの健康有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1年に1回以上 | |

トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 1年に1回以上 | |

6 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。) | 配管等の内部の気体の圧力若しくは水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの漏えい等の有無 | 1年(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の3第1項に規定する地下埋設配管であって消防法(昭和23年法律第186号)第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は配管等からの漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における健康有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、漏えい等の有無の点検を1月(健康有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上行う場合にあっては、3年)に1回以上(配管等の内部の気体の圧力又は水位の変動の確認以外の方法による配管等からの漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数) |

7 排水溝等 | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 1年(排水溝等からの健康有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排水溝等における健康有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の健康有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ、かつ、健康有害物質を含む水の地下への浸透の有無の点検を1月(健康有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上行う場合にあっては、3年)に1回以上 |